Depuis plusieurs années Boréalis, en collaboration avec les Bibliothèques, propose aux citoyens des conférences ayant pour sujet l’histoire de Trois-Rivières et du Québec. Cet article de blogue est tiré d’une de ces conférences.

Par un beau dimanche d’été, qui n’aime pas partir en balade sur le chemin du Roy ? Rouler doucement, contempler le fleuve et parcourir les villages qui s’échelonnent le long de la rive ? Pousser à l’occasion vers l’intérieur des terres et se laisser surprendre par la beauté de petits bourgs nichés au cœur de la nature ?

Un nombre important de ces villages apparaissent pendant la première moitié du XIXe à la suite d’une forte croissance démographique. Celle-ci se poursuivra et se traduira par un exode rural jusqu’au XXe siècle. Nombreuses sont les questions qui se posent sur cette arrivée importante des ruraux en milieu urbain. Pour notre part, nous nous interrogeons à savoir si la morphologie de la paroisse urbaine est comparable à celle d’un village.

| Le village en étoile[1] |

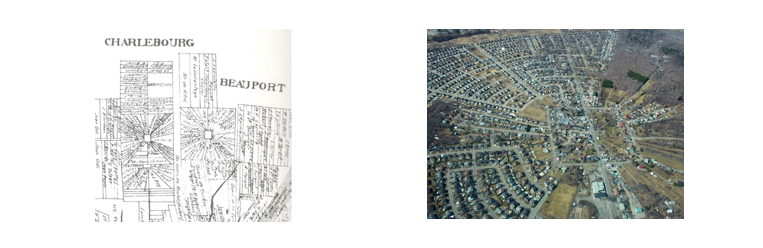

Les racines du village sont profondes, celui-ci étant présent depuis le début de notre histoire. Les autorités françaises souhaitent alors garder à l’œil leurs premiers colons tout en les protégeant contre la menace iroquoise. Elles créent « le village en étoile » dont on retrouve encore des traces dans la région de Québec. Il est constitué d’un bourg central autour duquel les terres se déploient selon un plan radial. Ce village « artificiel » ne trouvera pas d’écho ailleurs. On attribue son échec au souhait d’indépendance des colons, à leur volonté de se soustraire à l’œil des autorités.

La forme du village la plus répandue demeure le village-rue, qui s’étire le long des rives du fleuve dont il suit les méandres. Il est constitué d’une longue ligne d’habitations occupant le devant des terres qui s’allongent à l’arrière du fronteau. Plus dense en son centre, le village pourra à l’occasion voir se créer un second noyau avec la construction d’une entreprise à l’une de ses extrémités ou le déplacement de l’église. Il pourra grandir autour d’une « intersection en « T » formée par le chemin de pénétration vers l’intérieur et souvent un cours d’eau. Ce petit bourg qui pourra à son tour se métamorphoser en « village en croix » avec un léger gonflement autour d’un carrefour. Enfin, certains villages connaîtront un développement plus important pour former un « village en tas » qui peut prendre différentes formes dont celle d’un damier.

Les plus grands villages se divisent en deux aires : sacrée et profane. Au centre, l’église, construite sur un site bien en vue, constitue le cœur de l’aire sacrée. Elle occupe souvent un espace dégagé sur un grand terrain qui à l’occasion peut devenir un espace public, lieu de rassemblement : la « Grande Place ». Le presbytère qui rappelle l’église par son architecture et ses matériaux est situé à proximité. Dans l’aire sacrée ,on retrouve également dans l’aire sacrée les écoles, le couvent et le cimetière. Enfin, il n’est pas rare de voir près de l’église des habitations de prestige : notables, bourgeois, médecins… s’y installent.

L’aire profane compose l’autre partie de l’espace villageois. Elle est constituée de différents quartiers dont le plus animé est, celui de la « Grande Rue », prolonge habituellement celui de la « Grande Place ». Quartier hétéroclite, l’aire profane comprend ateliers, commerces, services, boutiques, hôtels, résidences de toutes sortes. C’est un quartier animé et un lieu de sociabilité. Les équipements bruyants ou à risque d’incendie se retrouvent habituellement à ses extrémités et forment d’autres quartiers. Dans les villages ayant atteint un certain stade de développement, on retrouve des quartiers devant et derrière la « Grande Rue ». Majoritairement résidentiels, on peut à l’occasion y retrouver les artisans du village et tous ceux « qui, attirés par l’économie ou la vie villageoise, sont venus s’y établir sans beaucoup de moyens et qui n’ont pu trouver mieux ailleurs[2] ».

L’apparition de ces villages est la conséquence de la croissance de la population. Les chercheurs du Groupe de recherche sur l’axe laurentien[3] ont identifié deux grands mouvements démographiques dans l’histoire du Québec. Le premier est un mouvement centrifuge dont la base est les trois premières villes de la rive nord du Saint-Laurent. Ainsi à partir de Québec, Trois-Rivières et Montréal la population va s’accroître et occuper la rive nord du fleuve. Une fois la menace iroquoise repoussée, c’est au tour de la rive sud et le long des affluents du St-Laurent que l’occupation du territoire se poursuit. Avant que l’espace cultivable soit entièrement occupé, un second mouvement démographique s’amorce au XIXe siècle, centripète celui-là. La population migre certes vers les deux grands pôles industriels que sont Québec et Montréal, vers des pôles intermédiaires comme Trois-Rivières mais aussi à une échelle plus petite vers les villages. On passe ainsi de 61 bourgs en 1815 à 306 en 1851.

Au premier regard, nous sommes enclins à croire, qu’une fois en ville, les ruraux vont faire de leur nouvelle paroisse un village. Dans les plus vieilles paroisses urbaines, en morphologie de base, nous retrouvons naturellement l’église. Bien en vue, comme dans le village, l’église a, tout près d’elle, son presbytère toujours aussi massif ainsi que les établissements scolaires. La Grande Place ou l’aire publique se transforme en centre de loisirs communautaire, comme le Centre Landry ou le Centre Notre-Dame-de-la-Paix à Trois-Rivières ou encore il se trouve dans un parc ailleurs dans la paroisse. Avant l’augmentation du parc automobile et l’arrivée des grandes surfaces, nous pouvions subdiviser la paroisse en quartiers qui possédaient quelques artisans, boutiques, épiceries, ateliers… semblant s’apparenter à ceux des villages en damier. Par contre, les terrains sont beaucoup plus petits que dans l’espace villageois, les maisons sont côte à côte, les logements multiples sont nombreux et les maisons « bourgeoises » plus rares. Fait important, point de « Grande rue ». De plus, à mesure que l’on progresse dans le temps, les nouvelles paroisses sont presque exclusivement des espaces résidentiels. Bien que ce soit des ruraux qui fondent les premières paroisses urbaines « nous ne pouvons conclure que la paroisse rurale ait été un modèle de la paroisse urbaine. Les deux viennent plutôt d’une matrice commune chrétienne et catholique.[4] » En effet, si l’on retrouve clairement des éléments de l’aire sacrée ce n’est pas le cas de l’aire profane.

La prochaine fois que vous emprunterez la 138, ou que vous cheminerez à travers les rues de Trois-Rivières, portez attention aux reliques du peuplement et des différentes dynamiques urbaines : elles marquent encore notre territoire, comme dans un grand cahier d’histoire à ciel ouvert.

[1] TRUDEL,Marcel. Atlas historique de la Nouvelle-France. Sainte-Foy, PUL, 1976,p 166. Bourg-Royal. Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-Royal.æ

[2] COURVILLE, Serge. Entre ville et campagne. Sainte-Foy, PUL, 1990, p. 56.

[3] COURVILLE, Serge, ROBERT, Jean-Claude et SÉGUIN, Normand. Le pays laurentien au XIXe siècle. Les morphologies de base. Coll. Atlas historique du Québec. Sainte-Foy, PUL, 1995.

[4] COURVILLE, Serge et Normand SÉGUIN dir. La paroisse. Coll. Atlas historique du Québec. Sainte-Foy, PUL, 2001, p. 99.